打车APP火爆映衬车联网静寂 从中当有启迪良多(2)

- 2014-02-08 17:55

- 来源:CarCAV.com

- 作者:M记

- 责任编辑:华生

4.模式定位

打车APP的模式看似简单,其实是很典型、很实实在在的O2O,上连司机、下接消费者,通过软件发挥平台的作用,就能够让司机和消费者之间互通有无、高效成交。由于在上游和下游都聚集了大量的供需基数,再加上足够明确的使用功能、足够简便的使用操作、足够实惠的使用返现,以及支付宝等平台作为支付保障,可以说无论对于司机用户还是消费者用户来说,都让打车APP建立了充分的使用亲和力和吸引力。

至于目前的车联网应用,在下游环节方面,理论上同样能连接大量的终端用户,但至于服务提供方呢,目前还是较多局限在应用商本身。抛书包一点来说,车联网走的还是传统的B2C模式,再直白一点地说,目前的所谓“车联网”,作用其实很类似于90年代的寻呼台或者2000年代初盛行一时的声讯台(具体运作上其实也有很高的相似度)。

5.经营策略和盈利模式预期

由于发展时间不长、更由于国内特有的返现模式,因而直到目前为止,国内的打车APP依然处于烧大钱、零回报的阶段,但就是这样一个看似“只亏不赚”的运作策略,却依然吸引了大量的投资者趋之若鹜疯狂砸钱,个中到底是什么原因?其实仔细一想,现在烧钱无非是为了把用户基数养肥养大,一旦用户基数做大、使用粘性足够强,从单一的打车功能进一步往其他消费项目延伸,很容易就能够发展成综合性的O2O消费平台,到了这个阶段,即便打车项目方面依然坚持免费甚至返现,对于应用商来讲,也足以开发出大量的盈利方式。

至于车联网应用,目前的B2C有偿使用模式,决定了盈利前景直接取决于开发商本身的服务水准以及研发能力。当然如果开发商本身有足够强大的服务运营能力的话,这一套模式不见得创造不了庞大价值,但很遗憾的一点是,至少从汽车影音行业发展起来的车联网企业,血液中流淌的都是“硬(产品生产)基因”,和做好一个服务型B2C所需要的“软基因”有着很大的差别。

当然无论“车联网”这个产业自身该如何发展,对于车机行业来说,“车联网化”始终还是一个重要的发展方向

小结

只要一经使用,打车APP的易用性和使用实惠,确实能让人马上留下很积极的体验感、并且迅速形成使用惯性。相比之下,车联网应用无论在功能用途、使用操作、推广力度以及最关键的模式定位方面,至少从笔者个人立场来看,都有不少地方,是应该向打车APP这种后起之秀好好学习的。

在分析车联网的发展速度不够迅速时,不少人都认为这是由于用户数量不够多、用户需求不够强;但其实只要简单地分析,目前国内的车主基数完全比得上一个发达国家的人口总和,而且车主群体的需求种类以及消费能力,绝对比打车APP的用户只高不低。由此可见,上述这两种解释完全站不住脚,真正的原因,应该还是出在目前不少车联网企业的观念和意识,还未能从做产品生产、做程序设计所需的“硬基因”,变为做服务、做平台所需要的“软基因”。

其实“车联网”这个名词,本来就应该像“互联网”一样,是一个很开放的平台概念,再结合目前安卓车机日益普及的趋势,“车联网”产品为什么不能抛开既有的B2C思维、抛开局限的功能认知,转而像打车APP一样,尝试向(以消费能力极强的车主群体为终端基础的)O2O平台演变呢?

4G的推广,对移动互联产业是重大发展机遇,车联网又是否能够巧借东风?

推荐阅读:4G即将改变的9大行业 汽车车联网首当其冲

更多讨论请点击:http://bbs.carcav.com/read-htm-tid-887276.html

改装案例库进入>>

-

东莞韵声奇瑞艾瑞泽GX汽车音响改装丹拿 散发原滋原味的人声 对于一个音乐发烧友而言,没有最好,只有更好。这台奇瑞艾瑞泽GX的车主就是如此,他对音乐有着非

品牌专区进入>>

-

又是一位铁粉的音响升级,丰田诺亚升级声丽创音高 2022-01-19

-

无损升级享受动听旋律,奔驰GLE450升级芬朗奔驰专 2022-01-17

-

“深水炸弹”炸出丰富的低频样貌,芬朗AL-S68超薄 2022-01-05

-

声丽创音新款奔驰C级轿车(W206)专用扬声器套装 2022-01-05

-

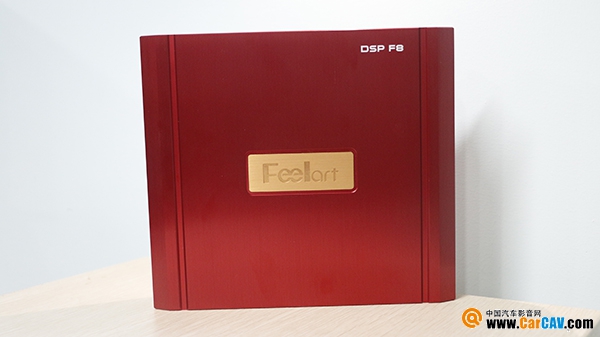

豪车音响无损升级不是问题,芬朗DSP-F8轻松搞定 2021-12-30

-

又是铁粉的音响升级记,奔驰GLC(X253)升级声丽 2021-12-24

-

贵气逼人,丰田埃尔法汽车音响升级妃仕P52EA全频 2021-12-23

附近专业改装店进入>>

-

佛山顺德音汇轩汽车HIFI音响 电话:13719227795去看看 地址:佛山市顺德区大良街道南国中路愉景花园绿雅庭2座1

-

河源龙川荣声音乐大师汽车音响 电话:13825347938 、13825348807去看看 地址:河源市龙川县老隆交通酒店斜对面市东社区医院侧荣声音乐大师汽车影音店

-

上海嘉定区开勒车业汽车音响 电话:18581637507 / 021-59923196去看看 地址:上海市嘉定区裕民路128号

-

大连甘井子区新达音响改装 电话:15566662217 去看看 地址:辽宁省大连市甘井子区西北路872号亿丰汽车城c区外铺

-

凌源晓明音改 灯改 电话:13364212057去看看 地址:辽宁省凌源市 红山路西段 国际酒店西行40米 晓明汽车装饰灯改音改

-

漳州漳浦县360°影音车改 电话:15006001119 去看看 地址:福建省漳州市漳浦县印石中路56-60,360°影音车改